법원이 용광로 부근에서 고온과 소음에 반복적으로 노출되며 장기간 교대근무로 일하다 심장질환으로 사망한 노동자의 산업재해를 인정했다. 법원은 사망 직전 12주와 4주간 업무시간이 고용노동부 고시 기준에 미치지 못하더라도 업무상 질병에 해당한다고 봤다.

서울행정법원 행정8부(재판장 이종환 부장판사)는 A씨(사망당시 43세)의 아내가 근로복지공단을 상대로 낸 유족급여 및 장의비부지급처분취소 소송에서 원고 승소로 판결했다고 29일 밝혔다.

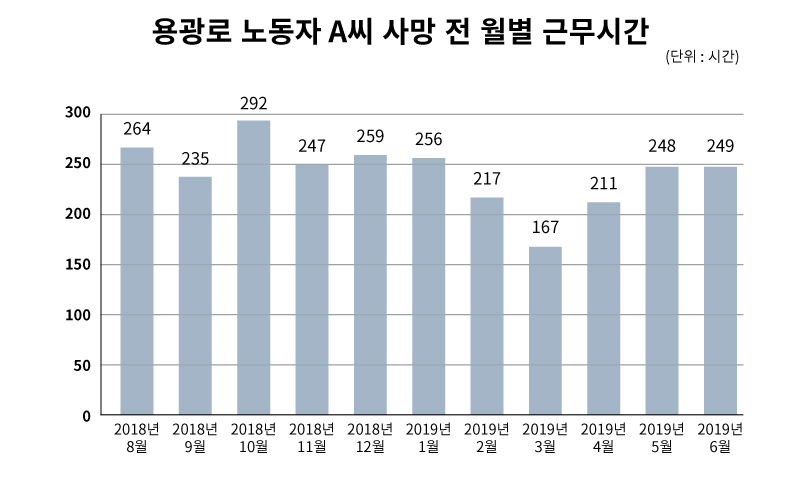

6년여간 용광로 부근 월평균 250시간 작업

주야간 교대근무에 심장병 발병 사망

자동차부품 공장 직원인 A씨는 2013년 4월께부터 6년4개월간 용광로에 들어가는 시료용 쇳물을 채취·검사하는 일을 했다. 작업장 환경은 열악했다. 용광로 부근 온도는 섭씨 35도 안팎이었지만, A씨는 화상 방지를 위해 두꺼운 작업복에다 무릎보호대와 방화 앞치마를 항상 착용했다. 소음치도 약 82데시벨로 만성적인 소음 환경에 노출됐다.

특히 A씨는 매주 주간조(오전 8시~오후 5시)와 야간조(오후 8시~다음날 새벽 5시)를 번갈아 근무했다. 주간에는 1시간 휴식을 취할 수 있었지만, 야간에는 휴식시간이 30분에 불과했다.

설상가상 회사는 경영상 이유로 2019년께 휴업을 반복적으로 실시했다. 그 결과 출근날에는 밀린 일을 몰아서 했다. A씨는 7~8월 나흘 연속 매일 10시간 이상씩 야간근무를 한 뒤 다음주는 휴식을 취하는 형태의 근무를 반복했다. 한 주는 휴업, 한 주는 과로를 반복한 탓에 A씨의 사망 전 12주와 4주간 주당 평균 업무시간은 각각 40시간과 22시간이었다.

A씨는 2019년 8월25일 야간근무를 위해 출근했다가 그날 자정 무렵 사망했다. 사인은 허혈성 심장질환이었다. 평소 고혈압·당뇨 등을 앓았지만 약을 먹으면 나아지는 수준이었다.

A씨의 아내는 과로와 교대업무로 사망했다며 공단에 유족급여를 청구했지만 산재로 인정받지 못하자 지난해 8월 소송을 냈다.

법원 “노동부 고시 기준 미달해도 산재 인정”

노동부 고시 기준은 12주간 주당 60시간 초과

법원은 “A씨의 기존 질병이 업무상 과로와 스트레스로 인해 자연속도 이상으로 급격하게 악화하다가 또다시 야간근무라는 신체적·정신적 부담이 주어지자 급성 심장질환으로 발현돼 사망에 이르렀을 가능성이 상당하다”며 A씨 아내의 청구를 받아들였다.

재판부는 ‘노동부 고시 기준’과 관련해 “대외적으로 구속력을 가지는 법규명령”이 아니라고 판단했다. ‘뇌혈관질병 또는 심장질병 및 근골격계질병의 업무상 질병 인정 여부 결정에 필요한 사항’(노동부 고시)에 따르면 발병 전 12주 동안 업무시간이 주당 평균 60시간(4주 동안 주당 평균 64시간)을 초과한 경우에는 질병의 업무관련성을 인정한다. 재판부는 “고시는 시행령이 정한 기준을 해석·적용하는 데 고려할 사항을 규정한 것에 불과하다”고 설명했다.

법원은 야간근무도 심장병 발병에 영향을 줬다고 봤다. 재판부는 “야간근무와 교대근무를 장기간 견뎌 온 A씨는 주간근무만 하는 사람보다 훨씬 심혈관계질환에 노출될 위험이 높았다고 볼 수 있고, 근무일정을 사전에 예측할 수 있었더라도 마찬가지”라고 판시했다.

A씨를 대리한 조근원 변호사(마루노동법률사무소)는 “공단에서는 12주 기간만으로 업무관련성을 따지는 경우가 많은데, A씨는 회사의 휴업 사정에 따라 근무를 재개하다 보니 사망 직전 근무시간은 노동부 고시에 맞지 않았다”며 “하지만 법원은 진료기록 감정 결과와 별개로 이전부터 과로했던 부분이 사망에 영향을 미쳤다고 판단했다”고 평가했다. 공단은 1심 판결이 잘못됐다며 지난 23일 항소했다.